告别“拖延症”,从培养任务意识开始(第七期)

发布日期:2025-04-05 15:55:17 来源: 点击次数:0

个人简介:

刘美君,汉中市幼儿园大五班教师,园级先进工作者。

孩子拖拉、磨蹭怎么破解?

相信很多的家长都有这样的经历,明明很着急的一件事,无论怎么催孩子,他都还是慢吞吞,明明到时间该吃饭了,叫他吃饭,总是要拖十分钟再吃;明明晚上九点钟该刷牙了,总是要拖时间再玩一会,这该怎么办,怎样才能让他快起来?

“拖延症”若不及时纠正,会对幼儿产生诸多不良影响。从学习方面来看,进入小学后,课程增多、学习任务加重,很容易出现学习效率低下的问题,进而影响学习成绩和自信心。在生活中,做事拖沓的习惯也会导致幼儿无法合理安排自己的生活起居,如穿衣、洗漱、吃饭等,降低生活自理能力。

一、了解幼儿“拖延”的真正原因

一)幼儿对不喜欢的事有抗拒情绪

做喜欢的事动作很快,做不喜欢的事就慢吞吞的,这是很多幼儿的通病。比如孩子很可能是不喜欢刷牙,但是无奈家长要求,只能消极抵抗,一边刷一边玩。还有像吃饭的时间到了,可孩子在饭前吃了许多零食,或者根本不喜欢这道菜,当然就会磨蹭了,甚至一颗米粒嚼半天。这些表现在家长看来就是磨蹭。

(二)家长过度帮助

有些时候,磨蹭是孩子偷懒的一种策略。比如孩子吃饭慢,催他就让妈妈喂。如果妈妈喂他的话,那他的“小计谋”就得逞了,以后还会用同样的计谋在其它事情上偷懒磨蹭。在家里如果孩子洗脸慢,妈妈就过来帮他洗;整理玩具慢,妈妈就过来帮忙整理……这样,孩子有什么理由不磨蹭呢?他心里认为自己无论怎么做都可以,反正爸爸妈妈会来帮我的。

(三)任务安排不合理

有时孩子磨蹭并不是故意的,而是他对父母要求做的事情不熟练,时常父母会因为赶时间,要求孩子去做他这个年龄做不到的事情。比如三四岁的孩子,穿系扣的上衣本身就是一件很难的事情,;像五岁孩子刚开始练习写字,无论父母怎么催,孩子也不可能快节奏的写出一篇作业。这种情况很有可能被家长误解为磨蹭,最好的方法就是教会孩子,不断地重复锻炼,熟练了孩子自然越来越快。

以上原因,都是由于幼儿缺乏任务意识,以及家长没有合理地为幼儿做好规划导致的。幼儿仍然停留在“我是否愿意”而不是“我需要做什么”,家长不合理的指令对幼儿也没有很好的引导作用。

二、培养任务意识

对告别拖延症的重要性

任务意识是指个体对自己所承担任务的认知、理解和责任感。对于大班幼儿来说,培养任务意识是告别拖延症的关键。当幼儿明确自己的任务时,他们会更有目标感和方向感,知道自己应该做什么、什么时候做,从而减少磨蹭和拖延的行为。同时,完成任务所带来的成就感也会进一步激发幼儿的积极性和主动性,形成良性循环。

在学前教育阶段,尤其是大班幼儿面临幼小衔接的关键时期,培养幼儿的任务意识,帮助他们告别拖延症,是一项至关重要的教育任务。这不仅关系到幼儿能否顺利适应小学的学习和生活节奏,更对其未来的成长和发展有着深远的影响。

三、家长培养大班幼儿

任务意识的建议

(一)明确任务内容与要求

家长要根据幼儿的年龄特点和能力水平,为其布置合适的任务。任务要具体、明确,例如“请你在15分钟内把玩具整理好,放到相应的箱子里”,让幼儿清楚知道自己要做什么、做到什么程度。同时,要向幼儿解释完成任务的重要性,让他们明白这是自己的责任。

同时可以用游戏的方式把枯燥的日常变得有趣,比如刷牙时看谁先刷完又刷的很干净;吃饭时可以看谁在规定时间内先吃完;和爸爸妈妈比赛穿袜子;睡觉时比谁先脱完衣服……比赛赢的那个人可以获得奖励,这个奖励一定要是孩子想要得到的,这样才能激发孩子更多的动力去赢得比赛。

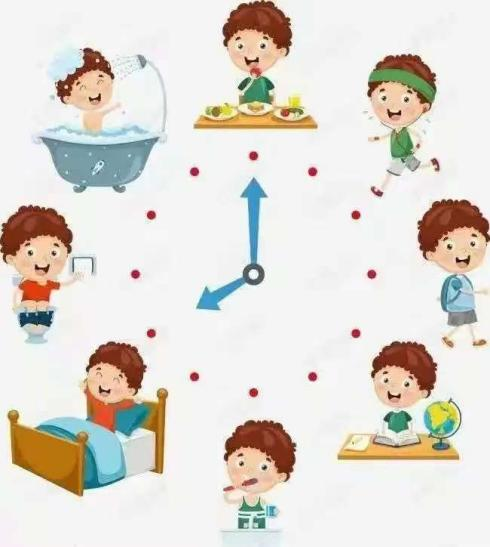

(二)制定合理的时间计划

帮助幼儿建立时间观念是培养任务意识的重要环节。家长可以和幼儿一起制定每日的生活和学习计划,将任务按照时间顺序安排好。例如,早上起床后,用10分钟洗漱、15分钟吃早餐;晚上睡觉前,用20分钟阅读等。通过这种方式,让幼儿逐渐学会合理安排时间,提高做事的效率。

还可以多和宝贝玩一些有趣的计时性活动,增强孩子的时间观念。如1分钟看图找不同,2分钟拼图,3分钟计时劳动,5分钟穿衣服……让孩子乐在其中,积极地参与这种互动游戏,努力使自己快起来,磨蹭的毛病也会在不知不觉中慢慢改掉。

(三) 给予适当的指导与支持

在幼儿完成任务的过程中,家长要给予适当的指导和支持。先教会孩子怎么做比较快的方法,避免孩子想做快一点而做不到的问题。

当幼儿遇到困难时,不要直接帮他们解决,而是引导他们思考,鼓励他们自己尝试解决问题。例如,当幼儿整理玩具遇到分类困难时,家长可以提示他们按照玩具的种类、大小或颜色进行分类。同时,要关注幼儿的情绪变化,及时给予鼓励和肯定。

(四) 正确的语言激励

停止无效的催促和批评,多用鼓励来代替。观察孩子在生活中的表现,对做得快的事情立即表扬,可以很夸张的样子说:“今天刷牙刷的又干净,又快,好厉害哦!”、“天哪,今天吃饭的速度有提升,有进步!”。只表扬孩子好的一面,不提孩子做得不足的地方。千万不要说:“今天刷牙快多了,如果穿衣服也能这么快就好了。”这句话看似是鼓励和期望,其实包含着批评,意思是你穿衣服还是太慢了。如果一开始感觉孩子实在是没什么可以表扬的,那就做事之前,给孩子设定一个时间,这个时间一定是孩子能顺利完成任务的。比如刷牙给8分钟时间,如果孩子在5分钟的时候刷完,可以很惊讶的说:“宝宝刷牙速度变快了,比设定的时间提前了三分钟。”通过这种表扬来激发孩子内驱动力。

看到孩子每天的一点进步,请及时的表扬,鼓励孩子,让孩子认为“快”是快乐的,同时也知道自己是可以快起来的,这是一种积极的心理暗示。

(五)建立有效的奖励与惩罚机制

合理的奖励与惩罚机制可以激发幼儿完成任务的动力。当幼儿按时、高质量地完成任务时,家长要给予适当的奖励,如一个小贴纸、一本喜欢的绘本等。相反,如果幼儿拖延、不认真完成任务,也要给予一定的惩罚,如减少看电视或玩游戏的时间。但要注意,惩罚要适度,以不伤害幼儿的自尊心为前提。

(六)以身作则,树立榜样

家长是幼儿的第一任老师,自己的行为习惯会对幼儿产生潜移默化的影响。因此,家长要以身作则,做事不拖延,按时完成各项任务。例如,家长在工作或做家务时,要认真负责、高效完成,让幼儿在观察和模仿中养成良好的习惯。

总之,在大班幼儿幼小衔接的关键阶段,培养幼儿的任务意识,帮助他们告别拖延症,是家长和教师共同的责任。通过明确任务、制定计划、给予指导、建立奖惩机制和以身作则等方法,让幼儿逐渐养成良好的习惯,为他们顺利进入小学奠定坚实的基础。

上一条: 超级专注力大冲关(第六期)